マイクロソフト本社でグローバル組織のマネージャーへの挑戦

これまで一般社員・ IC(個人コントリビューター)として快適な環境で成果を積み上げ、もしそのまま留まっていれば、あと 1 サイクルで次の昇進も現実的と今の上司に言われていて――躊躇せずに言えば、それをデリバリーできる自信もありました。 しかし同時に、「この心地よさにとどまることで本当に自分の影響力を最大化できるのか?」という問いが頭から離れませんでした。

私には、いつか VP や CVP として組織全体の方向性を決め、より大きなインパクト・より大きな課題に挑む――そんなビジョンが入社時からあります。Microsoft では IC としても膨大なチャンスがありますが、プリンシパルの壁を越えた先は、個人の腕だけではリーチできない領域が増えていくのも事実です。実際、多くのマイクロソフト社員はシニア、もしくはプリンシパルで留まります(ICのままでは「テクニカルフェロー」や「ディスティングイッシュPM」というすごい役職までは行けますが、Wikipediaに掲載されるぐらいで全世界でも20名程しかいない超人しかいません:Microsoft technical fellows)。

元々高卒で今まできて、「踏みつけてもしぶとく生き残る雑草」のような自分にとっては、影響範囲をスケールさせる手段として、マネージャーへの転身は避けて通れない選択肢でした。

| プログラムマネージャー職の役職 | 日本企業の役職換算 |

| プログラムマネージャー | 一般社員 |

| プログラムマネージャー 2 | 係長クラス |

| シニアプログラムマネージャー | 課長クラス |

| プリンシパルプログラムマネージャー | 部長クラス |

| ディレクター | 本部長クラス |

| パートナーディレクター | 専務・常務クラス |

| VP | 副社長クラス |

新チーム「Agent FDE」への挑戦

幸運なことに、私は Microsoft Copilot Studio / Microsoft 365 Copilot を用いた生成AIエージェントを短期で作り上げる Agent FDE(Forward Deployed Engineering) チームの立ち上げを率いる機会を得ました。 この新しいチームでは全タイムゾーンを網羅できるようにアメリカで6名、ヨーロッパで4名、アジアパシフィックで2名とまずは計12名の部下を持つことになりました。

このFDEというロール/役割は OpenAI や Palantir が最近採用しているモデルで、エンジニアが顧客の現場に「入り込み」、プロトタイプから本番環境までを高速でつなぐ役割です。例えば OpenAI の FDE チームは「研究成果を顧客の課題解決へ直結させる」「試作からデプロイまでを一気通貫で担う」ことを使命とし、プロダクト/リサーチ/営業とも密接に連携してプラットフォーム自体を進化させ、最先端の導入事例を作り上げています。

私はこの最先端且つ口だけでなく実際の導入ができる思想に強く共鳴し、Microsoft でも同様に「実導入させた本当の経験を素早くお客様の環境で確立させ、より多くの他の検討中や迷っているお客様の目印を作り上げたい」と考えました。マネージャーとしては、今日やっていたことが明日には古くなってもおかしくない未知が多い生成AIの領域で 「凄まじいスピードで変化・進化があり、あいまいな環境下の中から意思決定し、技術とビジネスの責任を最後まで負う」 覚悟が求められます。

正直プレッシャーは大きいものの、IC 時代に培った「あいまいなゴールからクリアなビジョンと手法を導き出す」、「必ず成功に強いこだわりを持つ姿勢」、「同時並列で様々なグローバル組織と複雑な連携をする」を土台に、チームが安心して挑戦できる環境を作ることが私の最初のミッションです。さらに Agent FDE では、いずれは開発現場で使える ツールやプレイブックを体系化し、再利用可能なパターンとしてMicrosoftの様々な部門へ展開し、より多くのお客様にもその経験を還元することも重要です。

マネージャーとしてはまだ駆け出しですが、 「チームの成功=自分の成功」 という価値観を胸に、仲間たちとともに学び続けていきます。未知に飛び込む怖さはありますが、それ以上に 「次の当たり前」 を形づくるワクワクが勝る――それが私の Forward Deployed Engineering への原動力です。

ここから先は、ICを卒業し、マネージャーへ転換するという1つのマイルストーンを得たので、過去の自分を振り返ってみました。

「自分」というブランドを作り上げる

Microsoftに入るまで、もちろん自分の名を知る人は一人もいませんでした。最初は社内異動をする際は自分から応募をしていたのが、数年前からは自分が応募せずとも自分を欲しいと思ってくれるマネージャーが声をかけてくれるようになり、ここ直近3回の異動では、4回もあるインタビュープロセスを通ることなく異動できるようになりました。でもそこまで至るまでには自然と努力していれば周りが自分の成果を知ってくれるわけではなく、いかに「自分というブランドを確立させるか」が重要です。以下では自分の場合、何をしたか振り返ってみました。

与えられた機会やチャンスは常に100%以上を搾り出す

入社時は「Global Black Belt」という、Power Platformを日本で立ち上げるための技術営業として入りました。入社直後にレドモンド本社で全世界のGlobal Black Beltが集まる会があり、そこでハッカソンに参加した際に「意地でも勝ってみせる」と本気になってオーストラリアの同僚と一緒に作り上げ、他のチームを差し置いて勝ちました。その時に優勝したおかげで今ではCVPとなり9,000名以上の部下を持つCharles Lamannaが名前を覚えてくれ、今では様々な課題を直接連絡して振ってくれることもあります。

自分からチャンスを作り出す

ただのバーベキューからのチャンス

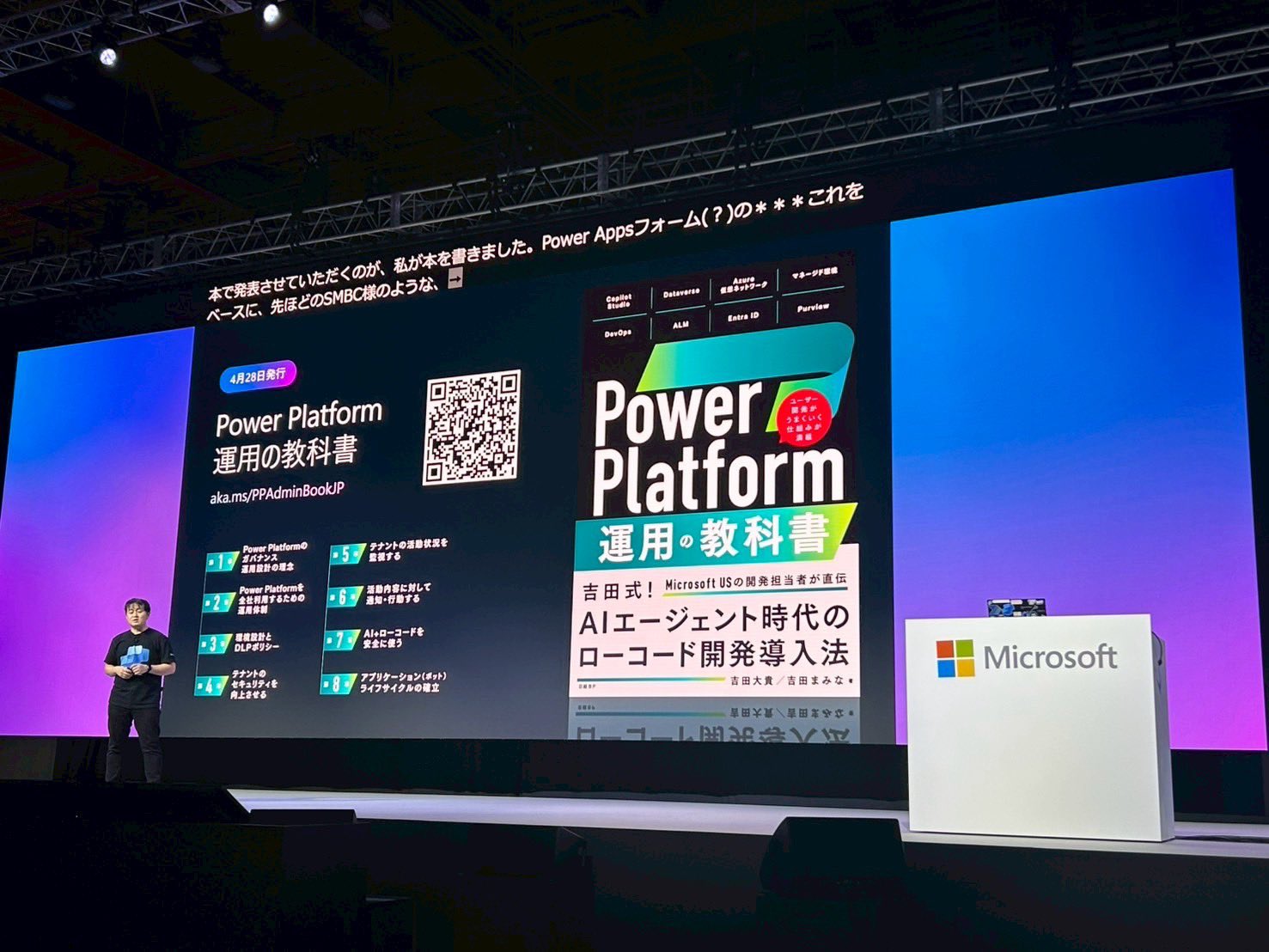

2024年の夏、日本人のMicrosoft社員が集まるバーベキューに招待され、そこでSatya Nadellaに直レポートするEVP(Executive Vice President)の沼本さんも参加していた際に、カジュアルに「Power Platform の本を書こうと思っている」と説明したところ、「できた時に教えてくれたらサポートしてあげるよ」と言われたので、有言実行で今年のAI Tour Tokyoに向けて、本を出しました。

恐らく沼本さんは6か月も前に話した一社員との会話は覚えていなかったと思いますが、メールで「BBQで話していた時の本の出版が決まった」と連絡したら本当にそこから日本マイクロソフトチームとも連携してくれました。それもあって、出版後、沼本さんが自分のことを覚えてくれたことで、まったく違うトピックでとある日本のお客様の支援を名指しで「本社勤務の日本人エンジニアがサポートする」とアサインしてくれたりするようになりました。

任意の活動=とりあえず試す機会

Microsoftでは任意で世界中のエグゼクティブに向けてプレゼンを行う「エグゼクティブブリーフィング」という活動があります。この活動自体、私には3年前まで縁もゆかりもないものでしたが、ある日当時の上司から「どうしてもプレゼンできる人が居なくて困っているらしい」という相談を受けて翌日に無理くりプレゼンすることになりました。結果、惨敗。5点評価でお客様は3点を付けました。恥ずかしさ、哀れさ、悔しさが入り交じった1週間でした。

同時に気づいたのが、このプレゼンは誰でも希望すれば任意でトレーニングを受けることでスピーカーとして登録できる仕組みとなっており、このブリーフィングを行うエンジニアやPMにはほぼVPクラスしかいないこと、VPたちはやる人が少なくて困っていることも把握しました。そこからすぐにスピーカーとして登録し、スピーカー募集の連絡があるたびに真っ先に応募するようになりました。話すからには1位を目指す。そうして膨大な数のエグゼクティブブリーフィングをこなすようになり、昨年は有言実行で世界3,000人の中のトップスピーカーとして、「Distinguished Speaker Award」を受賞することができました。

スピーカーになることは業務のほんの一部でしかありませんが、本業で役に立たせることは意識しました。そしてアワードを取ることが目的ではなく、それを軸にあらゆる場面で製品チームのビジョン・ロードマップの方向性に影響を与えるようにしました。あくまでもアワードは説得材料の手段に過ぎなかったのです。その結果、直近のICとしての仕事だった「プロダクトグロースPM」という役割では、CVPやVP、上司のパートナーディレクターへ直接Power Automateのマーケットをどのように拡大すればよいか、どのような製品メッセージや位置づけにするか、といったトピックで対等に議論や提案をすることができ、訪問してくださるお客様のエグゼクティブに対して最新のビジョンを共有し、フィードバックを得て、チームへ展開するということを高く評価してもらえました。

「こいつに頼めば大丈夫 」 と思わせた

2022年の夏にプリンシパルレベルになるあたりからは、上司からの仕事の振られ方が良くも悪くも雑になりました。雑というか、プリンシパルに期待されること自体が、「1伝えたら、10できる人」で、回答のない課題・テーマを持ち、それに対して仮説を立てて、計画を作り上げて実行。マイルストーンに到達するにあたり振り返りを行い更に改善に向けた仮説を立て…という形でプログラムマネージメントを行っていきます。

今回のロールも、本来はインタビュープロセスを経る予定だったものでした。ですが、自分としてはどうしてもマネージャーになりたかったことから、確実にこのロールをもらえるように、やり方を工夫しました。

今回の異動についての話が浮上したのは5月頃、元々はICとして声をかけてもらいましたが、ICのままなら異動したくない、と断りました。6月13日に新マネージャーから「もう一度1on1させてくれ」と依頼を受け、そこで「マネージャー職のポジションを開けるつもりだ、応募しないか?」というお誘いをもらいました。いくら直接声がかかったとはいえ「応募」となると、他の候補者もいるということを意味します。管理職経験がなかった自分としては不利でした。そこで1on1では、どういうロールで考えているか、どういう経緯でそれを作るのかなどの情報を色々と教えてもらいました。「月曜に返事するから週末考えさせてくれ」と伝え、とりあえずそこでは1on1を終えました。

このロールを確実に得るために

自分の中では「絶対にこのポジションは逃してはいけない」と思い、応募ではなく確実にそのポジションをもらうため、週末にこのロールについて徹底的に調べ上げました。パワポで10スライドほどでプランを作り上げ、具体的にどういうチームが必要か、社内データやマーケットからどの国で何人採用するべきか、どういうエンゲージメントモデルにするべきで競合はどうしているのか、などを書き起こし、日曜にはマネージャーに会議招集を送りました。

月曜に貰った30分で書き起こしたプランを説明すると「明日CVPへ説明するために資料を用意する必要があったけど、これならそのまま使える」ということで、その場でインタビュープロセスを通ることなく、採用してもらえることになりました。

これから更に自分をレベルアップさせるために

自分が今後迷走した際に自分への言い聞かせもかねて、書いてみました。

成長の曲線は自分で描く

コンフォートゾーンは居心地が良い一方で、景色が変わりにくい場所でもあります。変化への恐れは誰にでもありますが、「恐れ=伸びしろ」だと捉えれば一歩踏み出しやすくなります。

新しいことをするとは未知な領域に入ることになるため、躊躇しがちですが、CEOのSatyaが「You are defined not just by your capabilities, but by the choices you make」(あなたの可能性は能力だけではなく、どんな選択をするかに委ねられる)というように、試してから判断しなければ何事もわかりません。Microsoftに入って、一番体感したのが「Fail fast」(早く失敗する)。自転車の乗り方を覚えるためにはとりあえず乗って、コケながら上達するように、未知の領域は早く試し、早く失敗し、改善させるを繰り返すしかないと思います。

IC で培った強みを捨てない

マネージャーになった瞬間に技術を語れなくなるわけではありません。むしろ「現場の言語」を理解するリーダーは、メンバーからの信頼が厚いと感じます。マイクロソフトMicrosoftの創業者のビルゲイツはもちろんのこと、CEOのSatya Nadellaや、自分のCVPのCharles Lamannaは元々ソフトウェアエンジニア出身者で、未だにCharlesから届くメールでは「ここまで考えているの?」と驚くぐらい現場のことも考えています。

“人を通じた成果”にワクワクする

正直、ここが自分にとって一番の「コンフォートゾーン」から離れるところです。自分の成果より、メンバーが輝ける環境を作り上げるという領域は、今まで自分のマネージャーがのびのびとやらせてくれていた恩恵を受ける側だったので、自分にもそれが本当にできるのか、どうすればそれを最適化できるか、と未知の領域でこのポジションを打診されるまで深くは考えたこともありませんでした。 Microsoftでは「Your results that build on the work, ideas or effort of others 」(他人のアイデア、仕事、努力による自分の結果)という考え方があり、 今後は「自分がどうすれば成功するか」から「チームがどうすれば成功するか」にマインドをより大きくシフトしていく必要があります。

最後に

私もまだ駆け出しマネージャーなので、きっとこれから壁にぶつかるでしょう。それでも、妻がかつてこの投稿で残したように 「挑戦のプロセスこそ物語」 だと信じています。もしこの記事が、キャリアに迷う誰かの背中をほんの少しでも押せたなら――それが私にとって最大の報酬です。次の物語は、あなたの一歩から始まります。

Leave a Reply